Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

Июнь 2021

|

|

Адрес: г. Ярославль, Богоявленская пл., д. 25 Телефон: (4852) 30-38-69 Сайт: https://yarkremlin.ru/ ВКонтакте:

Время работы:

|

Мероприятия |

|

12 июняДень России

|

|

|

|

|

19-20 июняЖивая глинаФестиваль керамики 19 июня

20 июня

Полная программа — на сайте музея. |

|

|

|

|

|

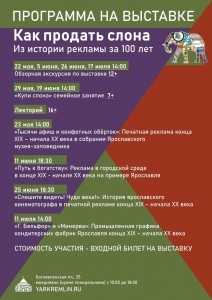

Программа на выставке «Как продать слона»5 июня, 26 июня, 17 июля — 14:00

11 июня — 18:30

19 июня — 14:00

25 июня — 18:30

11 июля — 14:00

|

|

|

|

Выставки |

15 мая — 4 июля

|

Как продать слона

|

|

|

|

1 мая — 5 июля

|

Коммуналка Страны СоветовВыставка о жизни в советской коммунальной квартире Мебель, посуда и одежда представит быт людей из разных социальных групп. Кому скучно жить в отдельной квартире – милости просим в коммуналку! Стоимость:

|

|

|

|

|

|

Трапеза по-ярославскиОб особенностях ярославской гастрономической культуры второй половины XIX – начала XX веков. Экспонаты выставки подробно расскажут, как готовили еду наши прапрабабушки, какой утварью пользовались на кухне, какие блюда предпочитали, как сервировали столы и какую при этом использовали посуду. Другие расскажут, чем прославилась Ярославская губерния на всю Россию: о ростовском и борисоглебском луке, зеленом горошке из Поречья, знаменитой ростовской щуке и вятских огурчиках. Отдельная тема – рассказ о ярославцах, занявших своё заметное место в индустрии питания целой страны. Пристрастие ярославцев «погонять чаи» также нашло отражение в экспозиции выставки – здесь накрыт стол для чаепития. Вызовут интерес и рецепты из старинных поваренных книг, а также сами дореволюционные книги и журналы с кулинарными советами. |

|

|

|

с 10:00 до 17:00(в будни — по предварительной записи, кроме дней школьных каникул) |

Ярославская печатняТеперь каждый желающий может попробовать себя в роли Ивана Федорова (первопечатника)! На настоящем печатном станке, воссозданном по образцу XVII века, под руководством мастера вы напечатаете гравюру с видом Ярославля. А также можете стать автором монотипии или гравюры на картоне, приняв участие в мастер-классах по печатной графике. Полученные оттиски станут прекрасным памятным сувениром для вас и ваших близких. Продолжительность занятия: 45 минут. Стоимость:

|

Постоянные экспозиции |

Вольер медведицы Маши |

Ярославский музей-заповедник может по праву гордиться живым символом нашего города – медведицей Машей. Герб Ярославля, как известно, украшает медведь с секирой. Именно этому могучему зверю наш родной город обязан своим основанием. Вот уже более десяти лет живет внутри монастырских стен музея медведица Маша. У нее сложилась своя непростая судьба. Родилась Маша вместе с братиком – медвежонком в зимней берлоге глухого вологодского леса в 1988 г. Рассказывают, что браконьеры убили их спящую мать, и беспомощные медвежата остались одни. До прихода лесников, обнаруживших вскоре берлогу, едва дожила только маленькая Маша. Добрые люди взяли ее с собой, иначе она, как и брат, погибла бы от истощения. Позднее молоденькую медведицу купил у лесников один переславский предприниматель. Первые два года своей жизни Маша провела в клетке в городском парке Переславля. За этого время она превратилась из небольшого игривого медвежонка в мощного и непредсказуемого зверя. И тогда хозяин решил перевезти ее в Ярославль и передать «на поруки» нашему музею. На новом месте медведице действительно понравилось. Не взирая на вегетарианскую диету, к зиме Маша нагуливает необходимое количество жира и с ноября месяца вновь залегает в зимнюю спячку. Долгую зиму Маша спит в своей берлоге, заполненной сухим и душистым сеном. Как только начнет пригревать весеннее мартовское солнышко, медведица просыпается. К апрелю у бодрой и активной медведицы развивается действительно «звериный» аппетит. Машино меню в основном вегетарианское: зелень, фрукты, овощи, хлеб, а также мед и рыба. Очень любит Маша лакомиться сладким, поэтому у своих посетителей она выпрашивает конфеты, печенье и даже железные баночки с лимонадом. Медведицу Машу искренне полюбила вся детвора города Ярославля. Да и как не любить такого забавного «плюшевого» мишку, который протягивает навстречу им из вольера лапу и показывает свой синий язык. А какие, поистине цирковые трюки показывает Маша за предлагаемые лакомства! Грустит она лишь тогда, когда в вольере нет посетителей. Так что добро пожаловать к медведице Маше! |

«Слово о полку Игореве» |

Шедевру древнерусской литературы — «Слову о полку Игореве» — посвящена единственная в России экспозиция, открывшаяся в 1985 г. По сообщению известного археографа А.И. Мусина-Пушкина, сборник с рукописным списком поэмы был им куплен у настоятеля Спасского монастыря в конце XVIII в. Однако история открытия «Слова» и его создания до сих пор остается загадкой. На экспозиции перед посетителями откроется мир книжных сокровищ Древней Руси, эпоха «Слова» в подлинных памятниках материальной и духовной культуры: оружие времени похода князя Игоря, новгородские берестяные грамоты, половецкая статуя конца XII в. Особая ценность экспозиции — экземпляр первого мусин-пушкинского издания «Слова» 1800 г. Ярко представлены темы: «Слово в искусстве», «Исследования и переводы «Слова». |

Естественно-исторический отдел (природы) |

Отдел природы, представляющий богатую флору и фауну Ярославского края, носит имя своего создателя — Николая Васильевича Кузнецова, талантливого музейщика, биолога, таксидермиста, художника и краеведа (1902 — 1958 гг.).В экспозиции много сложных живописных диорам и биогрупп, в которых животные: медведи, волки, лоси, олени и др. находятся в естественных позах и в том ландшафте, в котором они живут. Горные породы и палеонтологические образцы: морские ежи, кораллы, остатки скелетов мамонтов, шерстистого носорога — раскрывают геологическую историю края, историю развития органического мира. Разнообразны экспонаты, рассказывающие о реках, озерах и водохранилищах Ярославской области. Вызывает большой интерес у посетителей зоологические коллекции: влажные препараты рыб, земноводных, пресмыкающихся. |

«Сокровища Ярославля» |

Эта экспозиция, впитавшая в себя средневековую ауру нашего древнего города, является первым проектом музея-заповедника к 1000-летию Ярославии. Вниманию посетителей будут представлены изделия ярославских и московских мастеров XII — XIX вв. – священные реликвии, древние иконы, сосуды, драгоценные вклады, вот уже несколько веков хранимые в одной из главных сокровищниц Ярославля – коллекции Спасо-Преображенского монастыря, ныне Ярославского музея-заповедника. Одной из ее особенностей является историческая связь предметов, в нее входящих, с другими ярославскими монастырями и храмами, являвшимися в свое время практически единственными хранителями подобной красоты. Древние описи монастырских сокровищ сообщают нам о таинственных лалах, винисах, яхонтах, смарагдах. Так именовались в XVII веке рубины, сапфиры, изумруды, украшавшие иконы и книги в драгоценных окладах, покровы на сосуды, одежды священнослужителей. Ярославские мастера издревле владели различными приемами обработки и украшения драгоценных металлов, излюбленным из которых была чеканка. Большое количество предметов, украшенных шитьем, хранилось в сокровищницах монастырей и храмов Ярославля. Благодаря работе специалистов музея удалось сберечь в трудные для Ярославля времена лучшую часть ярославских сокровищ. Теперь драгоценная коллекция доступна и для широкой публики. И хотя спасенные ценности составляют едва ли не сотую долю всех ярославских сокровищ, но эти древние и уникальные памятники представляют Ярославль во всем блеске и великолепии его исторической судьбы. |

Филиалы |

Церковь Ильи Пророка |

Церковь Ильи Пророка — выдающийся памятник русской художественной культуры XVII столетия, вписавший ярчайшую страницу в развитие ярославской школы архитектуры и живописи. Церковь была построена в 1647-1650 гг. на месте двух деревянных храмов на средства богатейших местных купцов братьев Вонифатия и Иоанникия Скрипиных. Возведенная первоначально на территории усадьбы храмоздателей, после реконструкции Ярославля по плану 1778 г., ильинская церковь стала центром административной площади, одним из главных архитектурных сооружений города. Церковь Ильи Пророка представляет собой настоящую сокровищницу древнерусского искусства, хранящую память о таланте многих лучших мастеров своего времени — зодчих, художников, кузнецов, резчиков по дереву, серебренников, изразечников. Ильинский храм по своим архитектурным формам, настенной живописи, составу икон принадлежит к наиболее выразительным и совершенным художественным ансамблям XVII столетия, он является одним из наиболее полно и хорошо сохранившихся памятников Ярославля. В 1898 — 1904 гг. в церкви Ильи Пророка были проведены большие ремонтно-реставрационные работы на средства И.А.Вахромеева. С 1920 г. храм открыт как музей. Адрес: Советская пл., 7. С 1 октября посещение только по заявкам. Режим работы: с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, выходной день – среда, дождливые дни |

Церковь Николы Надеина |

Церковь Николы Надеина — первый каменный посадский храм в Ярославле. Построена в 1620-1622 гг. на средства одного из самых богатых купцов города «государева гостя» Епифания Андреевича Светешникова, по прозванию Надея (отсюда и второе название церкви — «Надеина»).Несмотря на дату строительства, архитектура храма во многом тяготеет к XVI веку. Художественный образ его лаконичен, прост, декоративные детали немногочисленны. Но вместе с тем это памятник новой эпохи, он предвосхищает распространенный тип ярославского храма XVII в. Центральный четырехстолпный куб храма, имевший 5 глав, поднят на высокий подклет. Двухярусная галерея опоясывает церковь с трех сторон и на востоке заканчивается двумя приделами (Северный — Благовещенский, южный св. Александра Свирского). В объем галереи входит шатровая колокольня. К западному фасаду примыкает большое домообразное крыльцо. Стенописи храма, выполненные в 1640-1641 гг., являются самыми ранними в Ярославле XVII в. Храм расписывала артель из 20 художников, возглавляемая опытными мастерами костромичем Любимом Агеевым, ярославцем Стефаном Ефимиевым, нижегородцем Иваном Муравьем и молодым костромским живописцем Василием Ильиным. Имена художников перечислены в круглом клейме юго-западного столпа. В настоящее время большая часть фресок находится под записью XIX в., которая дублирует первоначальные композиции. В наиболее значимых зонах храма — алтарь и своды — традиционно размещаются евангельские сюжеты. На столпах изображаются святые и мученики православной церкви. Здесь это византийские правители святые Константин и Елена, и русские святые князья.Основная тема росписи центрального храма — житие св. Николая Мирликийского. “Русский Бог” — Никола Угодник — был чрезвычайно популярен в Ярославле. Отсюда такая подробная разработка темы его жития. Наряду с традиционными сюжетами в повествование включены “русские” чудеса Николы: спасение младенца от потопления в Киеве и чудо о пяти иконах в Ругодиве (Нарве), рассказывающие о событиях Ливонской войны. Четко ограниченные прямоугольными рамками, композиции Никольского храма напоминают миниатюры или клейма икон. Немногочисленные детали и еще очень условный пейзаж не заслоняют от зрителя основной стержень рассказа. Но уже чувствуется стремление к занимательности, жанровым подробностям, которые станут столь характерными в последующих ярославских росписях. Раскрытые фрагменты стенописи «Никола возвращает зрение сербскому царевичу Стефану» в центральном храме (нижний ярус западной стены), часть библейских сюжетов на западной галерее — дают представление о первоначальной живописи. Колорит ее мягкий, сдержанный. Золотисто-охристые тона сочетаются с серыми, белыми, коричневыми и зелеными, часто сильно разбеленными. Прекрасный резной барочный иконостас поставлен в 1751 г. Он выполнен по рисунку основателя национального театра Ф.Г. Волкова, в молодости бывшего прихожанином этой церкви. Мощные брусья первоначального тяблового иконостаса, расписанные по серебру травным орнаментом, видны в верхней части храма. Великолепным образцом деревянной барельефной резьбы является напрестольная сень (просматривается за царскими вратами иконостаса), выполненная в форме церковного шатра с главкой и украшенная богатым орнаментом из ягод, дубовых веток, крупных цветов. Датируется 1636 годом. Адрес: Народный пер., 2 Режим работы: с 10.00 до 17.00, без обеда, выходные дни – среда, четверг |

Церковь Иоанна Предтечи |

Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове — памятник высшего расцвета ярославской архитектурной и живописной школы конца XVII в.Она строилась «мирским строением», т.е. на средства всего прихода с 1671 по 1687 гг. Для памятника характерны симметричность композиции, совершенство кирпичной кладки, разнообразие декоративных форм. В оформлении богато использованы поливные изразцы, живопись и лекальный фигурный кирпич, который является здесь главным декоративным материалом. Зодчие, строившие церковь Иоанна Предтечи, допустили некоторые отклонения от старых канонов: приделы по высоте уравнены с основным храмом и увенчаны декоративными пятиглавиями вместо шатров, что создает впечатление пятнадцатиглавого храма. Святые ворота, построенные одновременно с храмом, удачно расположены по центральной его оси. Колокольня построена позднее, в конце XVII — начале XVIII вв. Центральный храм был расписан в 1694-1695 гг. артелью ярославских живописцев во главе с Дмитрием Плехановым и Федором Игнатьевым. Галерея расписывалась в 1700 г. теми же мастерами. Масштабы паперти дали возможность разместить больше сюжетов, чем обычно; многие появились впервые: «Плоды страстей Христовых», «Вирсавия», «Христос на поле брани» и т.п. По количеству сюжетов настенной живописи церковь Иоанна Предтечи это самый большой храм в православном мире. Литературными источниками, кроме Библии, Житий святых, послужили произведения западного и восточно-византийского происхождения: «Великое зерцало», «Лимонарь сиречь цветник» и т.д. Не были забыты и русские источники — «Печерский патерик», и местные — «Сказание об иконе Толгской Богоматери». Интересны на паперти порталы, ведущие в основной храм и приделы, они выполнены из лекального кирпича и раскрашены. Реставрировала памятник артель художников во главе с крестьянином села Мстера М.И.Дикаревым в 1901-1903 гг. Была промыта живопись центрального храма и галереи, расписаны двери, ставни и наружные откосы окон, поновлен расписной «бриллиантовый» руст на алтарных абсидах. С 1950-х гг. проводится планомерное изучение архитектуры и живописи памятника. Реставрацию живописи галереи провел Всесоюзный производственный научно-реставрационный комбинат. В настоящее время реставрационные работы в центральном храме выполняет бригада ярославских художников-реставраторов во главе с C.Крыловым. Адрес: 2-я Закоторосльная наб., 69 Режим работы с 10.00 до 17.00, без обеда, выходные дни – понедельник, вторник |

Церковь Рождества Христова |

Церковь Рождества Христова строилась на месте древнего деревянного храма на средства купеческой династии Назаревых-Гурьевых. Это второй каменный храм на посаде. Освящен в 1644г. В 50-е гг. XVII века над воротами церковной ограды возвели шатровую колокольню-церковь, уникальный памятник русской архитектуры этого типа. Колокольня соединялась арочным переходом с церковью Рождества и составляла с ней один из самых живописных ансамблей в городе.Рождественский храм возводился в два этапа. Юго-западный Казанский придел встраивался в уже доведенную до половины высоты постройку, что значительно обогатило традиционную композиционную схему памятника (центральный высокий куб на подклете с первоначальным пятиглавием, двухярусная обходная галерея, завершающаяся на востоке двумя небольшими приделами, домообразное крыльцо). Декор памятника достаточно лаконичен. Широко применены кессоны-ширинки — профилированные нишки , украшающие крыльцо, галереи основного храма и Казанского придела. Интересны изысканными почти скульптурными формами колонки внутренних сеней Казанского придела и «корсунский» крест, венчающий придельную главу — образец высокого мастерства ярославских кузнецов и медников XVIII века. Впервые в Ярославле в декоре храма используются «муравленные»изразцы, которые введены отдельными вставками на крыльце, горизонтальными поясами вокруг центрального барабана и по верху абсидных полукружий на восточном фасаде. Уникальным является изразцовый фриз, идущий по периметру четверика, отделяя позакомарные полукружия от глади стен. Здесь помещена храмозданная летопись, содержащая имена жертвователей, представителей двух поколений семьи Назарьевых-Гурьевых. Гурьевы получили от царской казны на откуп богатейшие рыбные ловли на Каспии, откуда шла в столицу и верховые города красная рыба, зернистая и паюсная икра. Для защиты промысла от калмыков и яицких казаков купцы построили крепость, давшую впоследствии начало городу Гурьеву (территория Казахстана). На протяжении XVII-XIX веков представители семьи Гурьевых оставались щедрыми жертвователями Рождественской церкви. Центральный храм был расписан в 1683-1684 годах по заказу Ивана Гурьева и его сыновей. Имена мастеров, выполнявших стенописи, неизвестны. Возможно участие известных ярославских художников Дмитрия Семенова и Федора Игнатьева. Общая система росписи традиционна: в алтаре — сюжеты на литургические темы, в куполе — евангельские сюжеты, на столпах — монументальные фигуры святых, из которых нижние — «небесные патроны» членов семьи Назарьевых-Гурьевых, начиная с основателей рода Назария и Гурия. Южная и северная стены храма разбиты на 6 ярусов. Два верхних рассказывают о земной жизни Христа. В третьем ярусе помещены «Стасти Христовы» — первый в ярославской монументальной живописи развернутый цикл композиций о страданиях Христа, позже ставший традиционным. Большинство сюжетов следующего, Богородичного, яруса ранее не встречаются в ярославских фресках. Здесь художник иллюстрирует новеллы из книги Иоанникия Галятовского «Новое небо с новыми звездами или повествование о чудесах Богородицы» (1667 г.). В пятом ярусе южной стены дана оригинальная трактовка «Деяний апостолов»: художник представил только проповеди и мученические кончины тринадцати апостолов. Начинается апостольский ярус с монументальной фигуры Христа с крестом и евангелием в руках — своеобразным прологом, предвосхищением мученических кончин апостолов за Христову веру. На северной стене в этом же ярусе впервые даны композиции, ставшие в последующих работах ярославских мастеров очень популярными: иллюстрации «Отче Наш», «Символа Веры», «Семи Таинств». На западной стене, кроме традиционной сцены «Страшного Суда», размещены часто встречающиеся в иконописи, но редкие для настенных росписей композиции: «Богоматерь — живоносный источник» и «Всякое дыхание да хвалит Господа». Последняя является одной из самых примечательных композиций ярославских стенописей XVII века. Нижний ярус — орнаментальный. По яркой золотистой охре мастерски написаны зеленые стебли и листья с крупными красно- коричневыми цветами. Стенописи церкви Рождества Христова являются первым живописным ансамблем, выполненным ярославскими мастерами без привлечения иногородних художников. Ансамбль отмечен большой иконографической свободой, использованием обширного круга новых тем, сюжетов, литературных источников. Он дает яркое представление о начальном периоде декоративно-повествовательного стиля ярославской школы монументальной живописи XVII столетия. Иконы пятиярусного резного иконостаса представляют собой один из немногих сохранившихся образцов целостного ансамбля икон первой половины XVII века. Первоначальный тябловый иконостас в начале XVIII века был заменен барочным. Царские врата являют собой мастерски выполненную скульптурную композицию «Сошествие Святого Духа на апостолов», боковые входы в алтарь украшены выразительными фигурами ангелов в рост. В настоящее время в церкви проводятся реставрационные работы. |

Церковь Богоявления |

Церковь Богоявления — один из известнейших памятников архитектуры и живописи XVII в. в Ярославле. Она была построена в 1684-1693 гг. по заказу и на средства ярославского купца Алексея Зубчанинова. Главный престол храма посвящен двунадесятому празднику Богоявления или Крещения Господня.Церковь Богоявления — первый в Ярославле бесстолпный летний храм с сомкнутым четырехчастным сводом, образующим просторное светлое помещение для молящихся, освещенное девятью огромными окнами. В наружном декоре храма главное место занимают многоцветные поливные изразцы. По их количеству и характеру применения церковь Богоявления абсолютно уникальный памятник. Из изразцов составлены широкие лентовидные фризы на барабанах глав, на центральном храме, по верху апсид и приделов, на крыльце. Вертикальными лентами из изразцов, поставленных на угол, украшены лопатки, барабаны и наличники окон галерей. Вариации пяти рисунков орнамента и пяти цветов в окраске дают бесчисленное разнообразие изразцового декора. Все это делает церковь Богоявления выдающимся памятником русской художественной керамики XVII столетия.Восточную стену центрального храма занимает традиционный русский высокий иконостас, шесть ярусов которого завершаются скульптурными изображениями Распятия с предстоящими и фигурами ангелов. Живопись икон относится к кругу выдающегося» художника XVII столетия Семена Спиридонова Холмогорца. Главное украшение храма — росписи, сплошным ковром покрывающие его стены. Они посвящены евангельским событиям, при этом отбор сюжетов носит принципиальный характер и в их размещении не всегда соблюдается хронологический порядок. Среди множества композиций преобладают сцены чудесных исцелений и воскрешений, проповедей Иисуса Христа, его споров с фарисеями, иллюстрации притч, т.е. раскрывается не столько жизнеописание Христа, сколько содержание и смысл его учения. Повествование начинается сценой Богоявления на верхнем ярусе южной стены и заканчивается сценой Положения во гроб в нижнем ярусе западной стены. Своды храма заняты четырьмя огромными композициями: на восточном своде — Новозаветная Троица, на южном — Воскресение и Сошествие во ад, на западном — Успение Богородицы, на северном — Вознесение. Для росписей церкви Богоявления характерны основные черты ярославской школы живописи — повествовательность, декоративность, повышенная орнаментальность, связь с литературой. Композиции становятся многолюдными, их действие происходит в богато украшенных интерьерах, детали которых часто заимствуются из окружающей действительности или на фоне пейзажа, который становится более разнообразным и реалистичным. В колорите росписей преобладают три основных цвета — золотистая охра, синие и красные тона. Умелое сочетание цвета в композиции создает общий нарядный колорит без пестроты и назойливости. Основные реставрационные работы на памятнике проводились в 1950-е гг. С 1973 г. церковь Богоявления работает как музейная экспозиция, являясь частью Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. C 2000 года памятник архитектуры и живописи 17 века ц. Богоявления находится в совместном пользовании Ярославского музея-заповедника и Русской Православной церкви. Богоявленская пл., 12 Режим работы с 9.00 до 16.00, без обеда, выходные дни – понедельник, вторник |

Мемориальный дом-музей Л. В. Собинова |

Дом-музей Л.В. Собинова открылся для посетителей 26 мая 1995 г. как филиал Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника. На осуществление этого музейного проекта ушло почти 25 лет. Первые попытки открыть музей были предприняты в 1972 г. — в год столетия со дня рождения Л.В. Собинова. Потребовалось время и труды очень многих людей для осуществления этой идеи. Лишь в 1992 г. дом Собиновых был передан мэрией г. Ярославля на баланс музея. К этому событию приурочили открытие однодневной выставки «Дары и дарители». Это была благодарность музея всем тем людям, без участия которых невозможно было создание собиновского музея: жене Нине Ивановне и дочери Светлане Леонидовне Собиновым, передавшим значительное количество меморий, ценнейших документов и материалов, составивших основу коллекций и будущей экспозиции; специалистам Ярославского историко-архитектурного музея-заповедника, на протяжении многих лет занимавшихся исследованиями и комплетованием собиновских материалов: Нине Яковлевне Тарасовой, Маргарите Борисовне Шпакуновой, Маргарите Константиновне Карпухович. А также коллекционерам Ярославля, Москвы, Петербурга, среди которых особенную благодарность хочется выразить за пополнение музейной коллекции Валентину Александровичу Лепешкину и Виктору Павловичу Прохорову. В 1992 году были начаты реставрационные работы, в основу которых были положены подлинные планы дома конца XIX — начала XX в., работы осуществлял трест «Ярреставрация», автор проекта — Светлана Николаевна Столярова. 14 октября 1994 г. в день, когда исполнилось 60 лет со дня кончины Л.В. Собинова, в музее открылась часть экспозиции: мемориальный и концертный залы. На этой торжественной акции присутствовали известные музыканты, певцы, в том числе Председатель Международного музыкального фонда, народная артистка СССР, солистка Большого Театра Ирина Константиновна Архипова. Полностью экспозиция была подготовлена ко дню рождения Л.В. Собинова. Музей открылся в дни традиционного Собиновского фестиваля оперной музыки, который проводится в Ярославле с 1981 г. один раз в два года. Сегодня это для нас не только музей, созданный трудами очень многих представителей ярославской общественности, но и единственное на свете место, где в таком объеме, в таком составе собрано культурное наследие и наиболее полная информация об одном из блестящих представителей русского музыкального искусства конца XIX — начала XX вв. В доме-музее проводятся экскурсии для взрослых и детей любого возраста. Для младших детей (6 — 10 лет) предлагается экскурсия «В доме необыкновенного мальчика». Каждая экскурсия заканчивается прослушиванием музыкальных записей Л.В.Собинова 1901 — 1911 г. Музей сотрудничает с музыкальными педагогами, занимающимися детским вокалом, здесь даются консультации и проводятся прослушивания. Музей является соучредителем детского вокального конкурса им. Л.В.Собинова, который проводится 1 раз в 2 года и собирает детей, занимающихся академическим пением, со всей России. В перерыве между конкурсами участники, дипломанты, лауреаты конкурса объединяются в творческую группу, работающую при музее. Результатом совместного труда сотрудников музея, педагогов и детей являются оригинальные концертные программы, звучащие в стенах музея. Одна из таких программ — «Музыка детских и юношеских лет Л.В.Собинова», в которой звучат любимые произведения семьи Собиновых, часто исполнявшиеся в дружеском кругу и в гимназическом хоре. Музей поддерживает контакты со студентами музыкального училища им. Собинова, старейшей в городе музыкальной школой №1 им. Собинова, студентами вокального отделения Ярославского театрального института, творческим коллективом музыкальных педагогов и учащихся музыкальных классов школы № 33, певцами-любителями. В концертном зале музея проводит свои музыкальные собрания Ярославское отделение Московского Шаляпинского центра. Музей — это еще и сценическая площадка, открытая для всех любителей музыки, открытая для общения и совместных творческих проектов. Здесь звучит музыка, детские голоса. Леонид Витальевич Собинов (1872-1934) — выдающийся русский оперный певец, солист Императорских театров с 1897 по 1917 гг., с 1913 г. — солист его Императорского величества, с 1904 по 1914 гг. — солист театра Ла Скала, в 1917 г. Л. В. Собинов — комиссар Большого театра в период Временного правительства, затем директор театра. В 1923 г. ему присвоено звание Народного артиста Республики. Выступления Л. В. Собинова были огромным событием в культурной жизни России и европейских стран, отзвук этой грандиозной славы, известности ощутим до сих пор. Адрес: ул.Собинова, 25 К сожалению, в настоящее время музей закрыт по техническим причинам. |

Музей Боевой Славы |

Музей Боевой Славы открыт 16 октября 1981 года к 40-летию формирования ярославской 234-ой коммунистической дивизии. Единственный в городе муйзей, посвященный Великой Отечественной войне, он является филиалом Ярославского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В настоящее время в музее работает выставка “Победители!”. Она рассказывает о боевой доблести, славе, ратном подвиге ярославцев в годы Великой Отечественной войны. Значительное место в экспозиции занимает оружие. С волнением посетители знакомятся с 45-милиметровым противотанковым орудием (“сорокопяткой”), доставленным с мест боев 234-ой дивизии на Смоленщине в 1958 году. В музее представлены ордена и медали, обмундирование советских воинов, фотографии, письма. Вниманию посетителей предлагается обзорная экскурсия по выставке. Адрес: Угличская ул., 44а. Время работы: c 10.00 до 17.00. Выходные: понедельник, вторник |

Музей В.В. Терешковой «Космос женщины ХХ века» |

Экспозиция музея, посвященная полету в космос первой в мире женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, ярославской «Чайки», позволяет проследить путь простой русской женщины из крестьянской семьи, ставшей олицетворением «Женщины столетия».Музейный комплекс включает в себя деревенский дом, воссоздающий быт семьи Терешковых, основной экспозиционный зал и выставочный зал-фойе, где проходят тематические выставки. Экспонаты музея рассказывают о ярославцах, внесших вклад в развитие отечественной космонавтики: конструкторе ракетной техники Михаиле Клавдиевиче Тихонравове, герое РФ, летчике-космонавте Валерии Ивановиче Токареве, который с 1.10.2005 по апрель 2006 г. выполнял свой второй космический полет. Среди музейных реликвий — спускаемый аппарат типа «Восток» 1962 г., ложемент космического кресла, скафандры и костюмы космонавтов-пионеров, образцы космического питания, макеты ракетной и космической техники. У посетителя есть уникальная возможность посидеть в космическом кресле, примерить шлем, прикоснуться руками к спускаемому аппарату. Вниманию посетителей предлагается экскурсия, в которой рассказывается о полетах первых космонавтов, а также как работают и отдыхают современные космонавты на орбитальных станциях. В музее работает кафе, где Вы сможете быстро, вкусно и недорого перекусить. На территории музея расположен парковый комплекс, по которому можно совершить прогулку.Адрес: село Никульское (27 км. от Ярославля по дороге на Углич). Рейсовый автобус на Углич, Большое Село, Курбу (через Никульское) и Мышкин от автостанции «Ярославль Главный».Время работы: с 10.00 до 17.00. Выходной — понедельникТел. (48533) 44-102 |